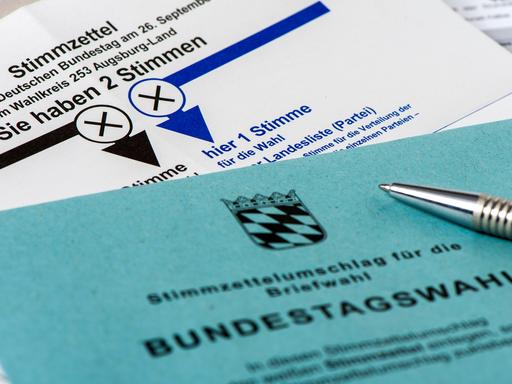

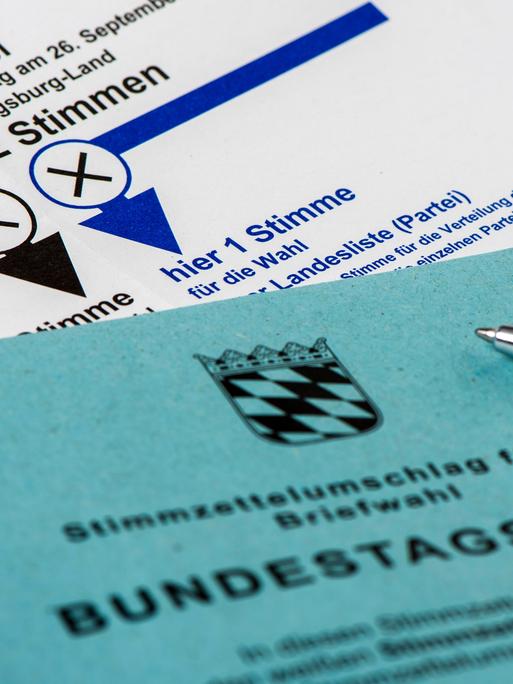

Knapp 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind bei der Bundestagswahl wahlberechtigt. Auf dem Wahlzettel sollen sie wieder eine Erststimme und eine Zweitstimme abgeben. Die Erststimme geht dabei an einen der Direktkandidaten im Wahlkreis, die Zweitstimme an eine Partei.

Laut Untersuchungen wissen 30 bis 40 Prozent der Wahlberechtigten nicht, welche der beiden Stimmen wichtiger ist. Viele denken, die Erststimme sei genauso wichtig wie die Zweitstimme. Das war und ist nicht der Fall. Neu kommt hinzu: Um ein errungenes Direktmandat sicher zu erhalten, muss dieses künftig durch das Zweitstimmenergebnis der Partei gedeckt sein. Mit der Reform wird die Zweitstimme also noch wichtiger als bisher.

Was sind die wichtigsten Punkte der Wahlrechtsreform?

Ein Ziel der von der mittlerweile zerbrochenen Ampel-Koalition beschlossenen Reform war die Verkleinerung des Bundestags. 630 Abgeordnete – keiner mehr und keine weniger sollen es künftig sein. Der kleinere Bundestag soll so effizienter arbeiten. Zuletzt war die Zahl der Abgeordneten immer mehr gestiegen. 733 sind es derzeit. Überhang- und Ausgleichsmandate fallen künftig weg.

Es bleibt bei der Aufteilung des Bundesgebietes in 299 Wahlkreise. Und es bleibt bei der Fünf-Prozent-Sperrklausel: Für den Einzug in den Bundestag muss eine Partei mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erringen - oder mindestens drei Direktmandate holen.

Das Wahlrecht war und ist seit Jahren politisch und juristisch umstritten. CDU und CSU kündigen in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl an, das Wahlrecht erneut zu ändern. Es könnte also sein, dass bei der nächsten Bundestagswahl wieder andere Regeln gelten.

Was bedeutet der Wegfall der Überhangmandate?

XXL-Größe erreichte der Bundestag bislang durch sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate. Überhangmandate entstanden, wenn eine Partei über die Erststimmen mehr Direktmandate holte als ihr nach ihrem Zweitstimmenergebnis zustanden. Diese Sitze durfte sie behalten. Die anderen Parteien erhielten dafür aber seit der Wahl 2013 weitgehend Ausgleichsmandate. Bei der Bundestagswahl 2021 fielen 34 Überhang- und 104 Ausgleichsmandate an.

Überhangmandate waren in der Vergangenheit teils politisch höchst brisant, da sie das Wahlergebnis bis 2013 verzerren konnten. Zwei Beispiele: Bei der Bundestagswahl 1994 erzielte die damalige schwarz-gelbe Koalition mit Kanzler Helmut Kohl (CDU) an der Spitze nur eine knappe Mehrheit. Dank Überhangmandaten für die Union fiel die Mehrheit komfortabler aus. Ähnlich war es bei der Bundestagswahl 2002. Dabei profitierte die rot-grüne Koalition unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) von Überhangmandaten für die Sozialdemokraten.

Welche Bedeutung hat die Erststimme, welche die Zweitstimme?

Bisher war es so, dass Kandidierende, die über die Erststimme ein Direktmandat gewonnen hatten, ihren Sitz im Bundestag absolut sicher hatten. Dies ist jetzt nicht mehr so. Der Wegfall der Überhangmandate führt also dazu, dass künftig nicht mehr alle Siegerinnen und Sieger der 299 Direktwahlkreise automatisch in das Parlament einziehen.

Die Sitzverteilung richtet sich nach Angaben der Bundesregierung ausschließlich nach den Zweitstimmen. Direktmandate zählen also nur, wenn sie durch die Zweitstimmen gedeckt sind. Eine Ausnahme hiervon gilt allerdings für parteiunabhängige Wahlkreisbewerber: Diese erringen einen Sitz unmittelbar aufgrund einer relativen Mehrheit der Erststimmen im Wahlkreis.

Gewinnt eine Partei in einem Bundesland also mehr Direktmandate über die Erststimme in den Wahlkreisen als ihr Sitze nach den Zweitstimmen zustehen, dann ziehen einfach nicht mehr alle erfolgreichen Direktkandidaten in den Bundestag ein. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten „mit den geringsten Stimmenanteilen landesweit“, wie der Politologe und Wahlrechtsexperte Frank Decker von der Universität Bonn erklärt. Er räumt ein, dass es eigentlich der Intuition widerspreche, dass ein Wahlkreissieger nicht mehr garantiert in den Bundestag kommt. Aber es sei auch eine Frage der Gewöhnung – und es werde selten vorkommen.

Eine einfache Rechnung: Holt eine Partei in einem Bundesland 50 Direktmandate, nach dem Zweitstimmenergebnis stehen ihr aber nur 48 Mandate zu, dann gehen ab dieser Bundestagswahl die beiden Direktkandidaten mit den schlechtesten Erststimmergebnissen leer aus.

Es bleibe dabei, dass "Zweitstimme die entscheidende Stimme ist", betont der Wahlforscher Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin. "Das Verhältnis der Zweitstimmen entscheidet letztlich auch darüber, wie stark die Parteien am Ende im Deutschen Bundestag sind." Durch die Reform komme "aber manche Erststimme vielleicht nicht ganz so zum Zuge" wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen sei, sagt Faas. Die Erststimme werde "ein bisschen unsicherer, aber die Zweitstimme bleibt sicher und stabil".

Sogenannte Musterberechnungen der Bundeswahlleiterin zeigen, dass mehrere Parteien bei der letzten Bundestagswahl 2021 in verschiedenen Bundesländern weniger Direktmandate gewonnen hätten, wenn bereits das neue Wahlrecht in Kraft gewesen wäre. Wie genau sich die neue Regelung aber bei der Wahl 2025 auswirkt, bleibt abzuwarten. Denn die Wählerinnen und Wähler könnten ihr Abstimmungsverhalten angesichts der Neuerungen im Wahlrecht ändern.

Welche Folgen auf das Wahlverhalten sind absehbar?

Das sogenannte Stimmen-Splitting – mit dem Wählerinnen und Wähler unterschiedlichen Parteien ihre Erst- und Zweitstimme geben – könnte seltener werden. Verstärkt wird dieser Trend nach Ansicht des Politologen Frank Decker durch Veränderungen der Parteienlandschaft: „Die kleinen Bündnisse – Rot-Grün und Schwarz-Gelb – haben keine guten Chancen mehr, mehrheitsfähig zu werden.“

Zweitstimmenkampagnen, bei denen früher die kleineren Parteien um Stimmen von Anhängern größerer Parteien warben, dürften ebenfalls weniger erfolgreich sein – denn die Zweitstimme entscheidet ja nun allein über die Zusammensetzung des Bundestags.

Die neue Wirklichkeit der deutschen Parteienlandschaft könnte so aussehen: Je mehr halbwegs bekannte Parteien sich bewerben, desto mehr verteilen sich die Stimmen – und desto mehr könnten auch an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Nimmt man noch die vielen Kleinparteien hinzu, könnten diesmal bis über 20 Prozent der Wähler nicht im Parlament repräsentiert sein, glaubt der Politologe Decker.

tei